-

11 noviembre, 2013 / Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 1. Condición vídeo

David Cronenberg. Videodrome

Película, 1982. V.O.S.E., 87’El recurso a la conspiración como argumentación del presente es uno de los mecanismos habituales de un cine que, según Fredric Jameson, es incapaz de describir las instituciones y poderes del nuevo escenario político. En Videodrome, Cronenberg participa de esta situación, mostrando la búsqueda por el control de una secta a través de la emisión televisiva de contenido violento y pornográfico que no sólo afecta al deseo del espectador, sino también a su percepción del mundo. Las ideas de simulacro, implosión o crisis de lo real, que serán dominantes en la década, se muestran en esta película. Al mismo tiempo, Videodrome describe una paradoja, la del cine pensado desde el vídeo o el vídeo, medio destacado en la década, introducido desde el cine.

-

14 noviembre, 2013 / Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 2. Parodias del sujeto

Propuestas televisivas de los 80

Jaime Davidovich. The Live! Show

Vídeo, 1979-1984. V.O.S.E. 40’

Dara Birnbaum. MTV Artbreak

Vídeo, 1985-1987. V.O, 30’’

Doug Hall, Chip Lord y Jody Procter. The Amarillo News Tapes

Vídeo, 1980. V.O.S.E., 25’52’’

General Idea. Shut the Fuck Up

Vídeo, 1984. V.O.S.E., 14’

Antoni Muntadas. Video Is Television?

Vídeo, 1989-1990. 5’34’’

La televisión, protagonista de gran parte de las experiencias asociativas y de guerrilla en las prácticas artísticas de los años 70, se convierte en un medio homogeneizador en información y públicos durante los años 80. Esta sesión está dedicada a analizar cómo distintos artistas negocian con tal idea. A la vez que muestran una fascinación con la inmediatez, la recepción masiva y los nuevos formatos, los artistas reproducen el estereotipo de un sujeto paródico y unidimensional atrapado en el espectáculo televisivo. Así, colaboraciones con canales generalistas, como las de Dara Birnbaum, Richard Prince o Lynda Benglis con la MTV, acaban en frustración, mientras que experiencias como las de General Idea o Jaime Davidovich critican el medio apropiándose de sus lógicas. Ambos casos avanzan un nuevo territorio complejo e ineludible, el de la relación entre arte e industrias culturales. -

18 noviembre, 2013 / Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 3. El artista de la razón cínica

Fischli & Weiss. La mínima resistencia

Película, 1980-1982. V.O.S.E., 30’

Andrea Fraser. Museum Highlights: A Gallery Talk

Vídeo, 1989. V.O.S.E., 29’

Martin Kippenberger. Entrevista de Kippenberger con Roberto Ohrt

Vídeo, 1993. V.O.S.E., 6’35’’

Rodney Graham. Vexation Island

Vídeo, 1997. 10’

Rodney Graham. How I Became a Rambling Man

Vídeo, 1997. 10’

Esta sesión recoge una serie de estrategias críticas y paródicas frente a un sistema del arte. Incapaz de articular una intervención efectiva que transforme la circulación y recepción del arte, los artistas emplean recursos de la modernidad sabiendo paradójicamente que los fines que ésta persigue ya no son posibles. Fischli & Weiss interpretan una performance carnavalesca, en la que su trasunto, los personajes Rata y Oso, exponen el funcionamiento del mercado del arte desde el esperpento. Por su parte, la crítica institucional, común durante los 70, muestra sus límites y agotamiento en el recurso a la teatralidad de Andrea Fraser. Kippenberger, enfant terrible por antonomasia, se burla de los rituales expositivos en una liberación que, antes que subversión, muestra melancolía e indiferencia. Rodney Graham, ya entrado en los 90, exhibe los recursos del cine experimental (el bucle o el aparato fílmico) en contra de sí mismo. -

24 noviembre, 2013 / Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 4. ¿Dónde está el Oeste?

Béla Tarr. Sátántangó

Película, 1994. V.O.S.E., 450’

En un momento en que el cine destaca por dejar de ser cine, Béla Tarr representa una búsqueda de la verdad a partir de las idiosincrasias y tradiciones del propio medio. Su realismo, apegado a lo material, produce alegorías contemporáneas de un tiempo que, en palabras de Jacques Rancière, ya no es el del presente. Comparada en su importancia como punto de inflexión con Alemania, año cero (Roberto Rossellini, 1948), Sátántangó muestra un momento de debacle moral derivado del fracaso de un experimento comunitario, el de una granja colectiva en la Hungría postsocialista. Con casi ocho horas (más de siete horas), la película es un alegato trágico y poético al cine como monumento histórico. Así, no es de extrañar que Susan Sontag la definiera como devastadora, cautivadora en cada minuto (…), estaría encantada de verla todos los años por el resto de mi vida. -

25 noviembre, 2013 / Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 5. Globalización y territorio

El nuevo orden post 89

Paper Tiger Television. Lines in the Sand. Capítulo de la serie The Gulf Crisis TV Project

Vídeo, 1990. V.O.S.E., 28’

Hito Steyerl. The Empty Center

Vídeo, 1998. V.O.S.E., 62’

Jasmila Žbanić. After, After

Vídeo, 1997. V.O.S.E., 16’

Ursula Biemann. Writing Desire

Vídeo, 2000. V.O.S.E., 23’

Hito Steyerl. Mini Europa

Vídeo, 2004. 3’42’’

El año 1989 marca el origen de un nuevo orden social a nivel global. La caída del Muro de Berlín inicia el final de los regímenes comunistas en Europa central y oriental, con acontecimientos determinantes como la revolución rumana o la desintegración de la antigua Yugoslavia. En Latinoamérica, concluyen largas dictaduras y se celebran elecciones democráticas, mientras que en China, país todavía subestimado económica y políticamente, se produce la matanza de estudiantes de Tiananmen. En esta nueva realidad geopolítica, abierta y confusa, la indiscutible primacía norteamericana se conjuga con una serie de potencias emergentes, acudiendo a políticas de colonización económica y armamentística, como la invasión de Panamá o la Guerra del Golfo. Una serie de artistas cuestionará esta nueva territorialización de la ideología, en palabras de Hito Steyerl, mediante narraciones vinculadas al documental. La sesión muestra varias propuestas en este sentido: un capítulo de Paper Tiger Television sobre el petróleo como eje político, trabajos de Ursula Biemann e Hito Steyerl sobre las nuevas diferencias de clase en el escenario global neoliberal, de Jasmila Žbanic sobre la recuperación de la memoria, y, a modo de epílogo, una breve pieza de Steyerl muestra una maqueta del Muro de Berlín en un parque temático de Bruselas siendo demolido repetidamente. -

28 noviembre, 2013 / Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 6. No wave

Comunidad y subculturas

Vivienne Dick. Guerrillère Talks

Vídeo, 1978. V.O.S.E., 25’

Scott and Beth B. G-Man

Vídeo, 1978. V.O.S.E., 28’

David Wojnarowicz. Heroin

Vídeo, 1981. V.O., 3’

Eric Mitchell. Underground U.S.A.

Película, 1980. V.O.S.E., 75’

En pleno declive urbano de Nueva York entre finales de los 70 y comienzos de los 80 surgen una serie de actitudes y comunidades alternativas en los márgenes, en las que la experimentación artística es tanto una forma de relación social como de identificación subjetiva. En este contexto, aparece la No Wave como un amplio movimiento integrado por cineastas, músicos y artistas que rechazan las categorías de consumo cultural (en oposición al fenómeno de la New Wave) y se aproximan a la producción artística desde una experiencia vital desbocada. La No Wave es representativa de distintos factores específicos de los 80: el activismo basado en el asociacionismo (inseparable de la constitución de espacios y centros sociales autónomos, como ABC No Rio), la importancia de la autoproducción, los lazos íntimos o las poéticas del cuidado en momentos de conservadurismo extremo y el rol de la música y sus escenas como un vaso comunicante entre cine, vídeo, performance y artes visuales. -

2 diciembre, 2013 / Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 7. Actitudes de la negación en el contexto español

José Ramón Da Cruz (Grupo TAU: Da Cruz, Valdés y Cebrián). Gran Puk

Vídeo, 1982. V. O., 22’50’’

Entrevista y actuación de Parálisis Permanente. Extracto de La Edad de Oro

Vídeo, 1983. España, V.O., 10’

Entrevista y actuación de Glutamato Ye-yé. Extracto de La Edad de Oro

Vídeo, 1983. España, V.O., 30’

Siniestro total y Poch. Dios salve al lehendakari

Vídeo, 1986. V.O., 3’13”

Xavier Villaverde. Alicia en Galicia Caníbal

Vídeo, 1987. V.O., 11’

Agustín Parejo School. Málaga Euskadi Da

Vídeo, 1986. V.O., 13’25’’

Esta sesión recoge un conjunto de manifestaciones cercanas al post-punk como caso de estudio del ámbito español. Tradicionalmente interpretado en relación a la movida, estas intervenciones muestran por el contrario un contrapunto a la celebración afirmativa caracterizado por el estallido de violencia y negación. Con la música como banda sonora continua, la sesión muestra el incipiente ambiente subcultural de España entre la Transición y la democracia, así como distintas manifestaciones colectivas que se distancian de la oficialización de la contracultura y ofrecen una crítica al futuro Estado de las autonomías.

-

5 diciembre, 2013 / Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 8. El yo como signo

Feminismo de la diferencia

Trinh T. Minh-ha. Reassemblage

Película, 1982. V.O.S.E., 40’Sadie Benning. Jollies

Vídeo, 1990. V.O.S.E., 11’Su Friedrich. Sink or Swim

Película, 1991. V.O.S.E., 48’

La expansión del neoconservadurismo que recorrió los años 80 a nivel internacional supuso el fin de la llamada segunda ola del feminismo, caracterizada por un intenso activismo feminista dominante durante las dos décadas anteriores. Sin embargo, frente a este aparente repliegue, surge una teoría feminista basada en la imposibilidad de desarrollar una categoría universal de “mujer”, lo cual se traduce en la emersión de una serie de prácticas focalizadas en la visualización de sexualidades no normativas o en la diferencia racial, influenciada por la teoría postcolonial. Las tres películas de este ciclo participan de la idea de la identidad como construcción performativa, de ahí que Jollies o Sink or Swim propongan una narrativa autobiográfica mientras que Trin T. Minh-ha, cercana a una etnografía lingüística, describa la mirada al otro como un encuentro consigo misma. -

12 diciembre, 2013 / Edificio Sabatini, Auditorio

Sesión 9. Imágenes sin moralismo

SIDA y representación

David Wojnarowicz. A Fire in My Belly

Vídeo, 1986-1987. 20’55’’

Dereck Jarman. Blue

Película, 1993. V.O.S.E., 74'

Esta sesión muestra dos voces divergentes en la representación de la pandemia durante la década de los ochenta y noventa. David Wojnarowicz, artista vinculado a la No Wave, realiza este vídeo el mismo año que muere su pareja, Peter Hujar, a causa del SIDA, mientras descubre que él mismo está contagiado. Aún censurada hoy día en proyecciones recientes en Estados Unidos, A Fire in My Belly es un grito desde lo abyecto, la violencia escópica, los cuerpos ultrajados, la sangre y la herida. Por el contrario, el cineasta Derek Jarman presenta en Blue, su última película realizada antes de morir a causa de esta enfermedad, una visión contenida y poética con tono autobiográfico. Blue muestra una estricta pantalla azul que sumerge al espectador en la ceguera que el virus provocó en el cineasta, a la vez que su voz en off reflexiona sobre la política sanitara del gobierno Thatcher o realiza sutiles referencias cotidianas. Pese a su diferencia, ambas obras comparten una idea enunciada por Douglas Crimp, la de ser imágenes carentes de prejuicio moral ante el SIDA.

Celebrada el 11, 14, 18, 24, 25, 28 nov, 02, 05, 12 dic 2013

Este ciclo audiovisual se aproxima a la década de los años 1980 y su prolongación en los 90 como genealogía de gran parte de las dialécticas que fundamentan lo contemporáneo, en tanto que momento temporal y categoría cultural. Los años 80 han sido tradicionalmente considerados desde la extensión del mercado, así como desde la articulación de una esfera artística ensimismada y autorreferencial. De esta manera, las apelaciones a los últimos instantes del historicismo identitario, reveladas en los retornos pictóricos en Europa, o a las tesis del fin de la historia como justificación del neoconservadorismo global han conducido a considerar esta década bajo los paradigmas del espectáculo y de la banalización.

Sin negarla por completo, La imagen es un virus discute y matiza esta tesis. A partir de una referencia a William Burroughs, escritor decisivo en los intereses y temas de la contracultura de esta década, este ciclo confronta la imagen como contagio y transmisión frente al diagnóstico de implosión y banalización que domina los análisis teóricos de la imagen posmoderna. Con ello, La imagen es un virus no busca sustituir un paradigma por otro, sino presentar los años 80 como una década, antes que espectacular, decidamente bipolar, caracterizada no por el predominio de grandes narrativas, sino por una serie de tensiones irresueltas que van a dominar la constitución de lo contemporáneo. El ciclo, acompañando y ampliando el discurso de Mínima Resistencia, busca recoger a lo largo de nueve sesiones algunas de estas contradicciones: frente a una institucionalidad omnímoda, la formación de los activismos y colectivismos artísticos; frente a la especificidad de lo artístico, su disolución en formas de vida mezcladas con la música como experiencia y resistencia; y frente a la globalización posterior a 1989, el territorio como lugar de reconstrucción y memoria o frente al retorno del mito del artista, su parodia tragicómica atrapada dentro del sistema del arte.

En definitiva, La imagen es un virus presenta una revisión de los 80 y sus ecos desde algunas de sus fracturas, mostrando una década caracterizada por una serie de narrativas en tensión permanente.

Este ciclo es la segunda entrega de Historias del cine, programa que desarrolla las líneas discursivas de la Colección en el espacio audiovisual. Organizado por el Museo Reina Sofía en el marco del proyecto “Los usos del arte” de la red de museos europeos L’Internationale.

Comisariado

Cristina Cámara, Chema González y Lola Hinojosa

Recursos

Folleto de La imagen es un virus

Más actividades

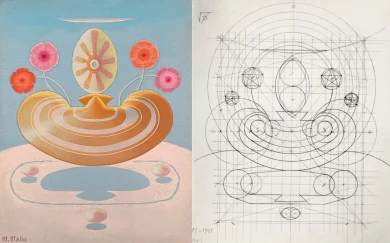

RECREO #1. Maruja Mallo. Máscara y compás

Miércoles, 18 de febrero, 2026 - 17:30

RECREO #1. Maruja Mallo: Máscara y compás propone un acercamiento a la figura y la obra de Maruja Mallo como recurso para la práctica educativa en el aula. Dirigida a docentes de Educación Primaria y Secundaria de cualquier contexto territorial, esta formación se celebra en modalidad online con el objetivo de diseminar el trabajo de la artista gallega más allá de los muros de la exposición retrospectiva que acoge el Museo Reina Sofía.

La sesión se estructura en torno a dos líneas: por un lado, la naturaleza y su diálogo con la geometría en las composiciones de la artista; por otro, la mirada sobre lo popular, prestando especial atención a las verbenas y al mundo rural. A partir de estos ejes se exploran los vínculos entre la obra de Maruja Mallo y los contenidos de diferentes materias, así como su potencial para activar formas de aprendizaje transversales y creativas. Cada bloque incluye propuestas y dinámicas prácticas pensadas como punto de partida para el diseño de actividades educativas.

Este taller forma parte del ciclo de formación online para profesorado RECREO. Organizado por el Área de Educación del Museo Reina Sofía en diálogo con el colectivo Cápsula Cultura, RECREO combina la reflexión con propuestas prácticas adaptables a distintos niveles y contextos de enseñanza, además de fomentar el intercambio de experiencias entre docentes.

Algorave. Compartiendo código vivo

Jueves 12 de febrero, 2026 - 19:30 h

La actividad Algorave. Compartiendo código vivo celebra, en diálogo con la exposición Oliver Laxe. HU/هُوَ. Bailad como si nadie os viera, la cultura del código abierto y la música electrónica. Se trata de una muestra-concierto en la que el alumnado de Sonología y Composición del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM) pone cuerpo y sonido a los aprendizajes activados durante las VI Jornadas de Creación Sonora del RCSMM celebradas del 10 al 12 de febrero de 2026.

Al inicio de esta Algorave se introduce a las personas asistentes en algunos datos básicos de la cultura del live coding y en nociones elementales que les permitan seguir, a través de proyecciones, el proceso compositivo en tiempo real. A continuación, la música corre a cargo del alumnado del RCSMM, acompañado y respaldado por participantes de Toplap Madrid, colectivo de referencia en la práctica comunitaria y horizontal del live coding.

Este encuentro nace del compromiso didáctico del equipo de Educación del Museo Reina Sofía con el alumnado y el profesorado del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM), colaboración iniciada en 2023 con el proyecto Una grieta: Escúchame a través de los oídos de un extraño.

El monstruo del trabajo

12 FEB 2026

Este ciclo está organizado por equipoMotor, un grupo de adolescentes, jóvenes y personas mayores que han participado en proyectos comunitarios educativos del Museo Reina Sofía. El programa consiste en cuatro bloques temáticos alrededor de lo monstruoso.

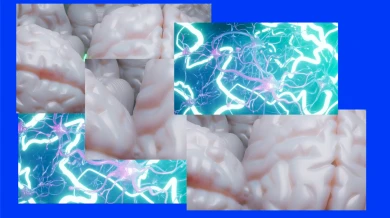

Esta segunda entrega propone abordar el cine como un lugar desde el que se visibilizan el trabajo cultural y los procesos de producción que dialogan con la creación artística. A partir de esta premisa, la sesión se centra en explorar cómo se producen, ensamblan y distribuyen los contenidos audiovisuales, desde las manos que manipulan las imágenes hasta los cuerpos que participan en su circulación. Se pretende reflexionar así sobre el esfuerzo invisible, la precariedad y las formas de colaboración que sostienen la vida cultural, que transforman la experiencia cinematográfica en un acto de reconocimiento y cuidado del trabajo común.

A partir de la idea de «el monstruo del trabajo», EquipoMotor abre un diálogo sobre cómo el museo podría volverse «un poco más Frankenstein» desde el abordaje de las condiciones materiales que reproducen, entre otras, situaciones como las que refleja Get into The Zone, la pieza elegida por el grupo intergeneracional. Es una sesión para seguir habitando la fricción, plantear preguntas incómodas y afinar el lenguaje con el que imaginar futuros en los que el malestar laboral no se silencie, sino que se organice.

Get into The Zone es un vídeoensayo de Juan David Galindo que explora estados de concentración intensiva asociados al trabajo y al ocio en entornos digitales. La pieza, cuyo título parte de la expresión usada en programación para describir un estado de hiperfoco productivo, pone en relación este estado con diagnósticos y malestares contemporáneos como TDAH, síndrome de desgaste profesional, ansiedad, depresión e hiperestimulación.

El recorrido propuesto por Galindo combina elementos narrativos y conceptuales. Conecta el uso de estimulantes —desde fármacos derivados de anfetaminas hasta café, té, mate o bebidas con taurina— con la historia económica y cultural de estas sustancias. Y también vincula estas prácticas con dinámicas de trabajo frente a pantallas, videojuegos, música electrónica y formas de ocio atravesadas por estimulación continua. La experiencia personal del autor funciona aquí como hilo conductor para situar estos procesos en un marco social e histórico más amplio.

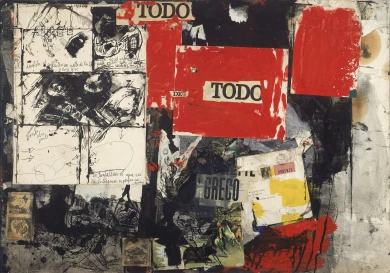

Alberto Greco. Viva el arte vivo

Martes 10 de febrero, 2026 - 19:00 h

Con motivo de la inauguración de la exposición Alberto Greco. Viva el arte vivo, Fernando Davis, comisario de la muestra, y Amanda de la Garza, subdirectora artística del Museo Reina Sofía, conversan en el Auditorio 400 del Edificio Nouvel sobre la vida y la obra del artista argentino, figura fundamental de la vanguardia experimental.

La exposición y la charla toman el título de la proclama «Viva el arte vivo», con la que Alberto Greco (Buenos Aires, 1931- Barcelona, 1965) inundó las calles y los muros de Roma. Para Greco, el arte vivo fue el arte del futuro. Un arte basado en un conjunto de gestos irreverentes e intempestivos, de aventuras abiertas a lo imprevisto que se fundían con la propia vida, que inicia en 1962 y para el que más tarde acuña el término «vivo-dito». En su Manifiesto dito dell´arte vivo, con el que empapeló las paredes de Génova, animaba a entrar en contacto «con los elementos vivos de nuestra realidad: movimiento, tiempo, gente, conversaciones, olores, rumores, lugares, situaciones». También en Madrid irrumpe en la cotidianidad de la calle cuando convoca un «momento vivo-dito» que culmina con la quema de un lienzo pintado de manera colectiva en el barrio de Lavapiés.

Además de fundador del arte vivo, Alberto Greco fue pintor informalista, flâneur queer o poeta y actor ocasional. Esta intensa singladura vital y artística está íntimamente conectada además con su deriva migrante, que comenzó en 1950 en Buenos Aires, pasando por Atacama y Humahuaca, París, Río de Janeiro, São Paulo, Génova, Roma, Madrid, Piedralaves, Nueva York o Ibiza, para terminar abruptamente en Barcelona, donde se quitará la vida poco después de escribir su última gran obra, la novela Besos brujos (1965).

Estas charlas inaugurales, que forman parte de una de las líneas de trabajo principales del Área de Programas Públicos, tienen como objetivo profundizar en los contenidos de las exposiciones organizadas por el Museo desde la perspectiva de artistas, comisariados y especialistas.

![Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme, At Those Terrifying Frontiers Where the Existence and Disappearance of People Fade Into Each Other [En esas fronteras aterradoras donde la existencia y la desaparición de personas se disuelven entre sí], 2019](https://recursos.museoreinasofia.es/styles/small_landscape/public/Colecci%C3%B3n/abbasabourahme.png.webp)

Gaza y el esteticidio

Martes 10 de febrero, 2026 – 16:00 h

«Este seminario examina la destrucción sistemática de la sensibilidad colectiva palestina —lo que podríamos denominar "esteticidio"— que ha acompañado al genocidio y ecocidio perpetrados por Israel en Gaza, y considera las condiciones de la práctica artística en su estela. A lo largo de más de dos años, la demolición de universidades, archivos, museos y bibliotecas no solo ha borrado infraestructuras culturales e intelectuales, sino que también ha atacado la propia posibilidad de la representación. La destrucción de un pueblo ha ido acompañada de la destrucción de su imagen, su historia y su capacidad de ser conocido: el periodismo, la investigación académica y la memoria cultural han sido deliberadamente socavados, con instituciones mediáticas, universidades y museos a menudo cómplices de esta represión. Gaza funciona, en consecuencia, como un espacio de ensayo de un posible futuro global —de fascismo, autoritarismo posliberal, fronteras militarizadas y guerra habilitada por la IA—, un laboratorio de un orden mundial emergente. ¿Qué ocurre entonces con el análisis crítico y la resistencia en estas condiciones? ¿Y qué sucede con la estética y la política?».

—T.J. DemosEste seminario tiene lugar gracias a la invitación del historiador del arte a España por parte de la Fundación Miró. En el contexto del museo, dialoga con una línea de trabajo más amplia en torno a la emergencia climática y las perspectivas decoloniales presentes en el proyecto Museum of the Commons (2023-2026), de la red L’Internationale, de la que el Museo Reina Sofía forma parte; así como con algunas de las preguntas que movilizan el grupo de estudio Estéticas de la paz y tácticas de deserción. Por último, también se inserta en una estrategia más amplia de apoyo y compromiso con la creación artística y discursiva de artistas de origen palestino, que tiene su mejor reflejo en la red TEJA.