-

Viernes 2 de diciembre, 2022 / Edificio Nouvel, Sala de Protocolo

Sesión 1

16:00 - 17:00 h Entre el 1 y el 3: citas entre el VIH y la diversidad funcional en el arte contemporáneo

Conversación entre Júlia Ayerbe y Yuji KawasimaL+s investigador+s Júlia Ayerbe y Yuji Kawasima conversan sobre prácticas artísticas contemporáneas estableciendo conexiones entre el Día Mundial de la Lucha contra el Sida (1 de diciembre) y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre).

―Esta actividad cuenta con intérprete en Lengua de Signos Española (ILSE) y subtitulado17:30 - 19:00 h Otras manos, mis decisiones

Conversación entre Carolina López, Oyirum, Elena Prous y Tolkyn SakbayevaEste encuentro desglosa los relatos, los activismos y las prácticas relacionados con el soporte a las personas con discapacidad y con los estigmas en torno a la dependencia: las asistencias personal y sexual, el cuidado por familiares, la maternidad y otras formas de construir una cotidianidad de autonomía y goce por parte de la comunidad con diversidad funcional.

―Esta actividad cuenta con intérprete en Lengua de Signos Española (ILSE) y subtitulado -

Sábado 3 de diciembre, 2022 / Edificio Sabatini, Talleres

Sesión 2

16:00 - 19:00 h Soy soporte

Taller y debate con Raúl Barredo, Miguel Montoya Redondo y equipoDIVERSO

―Modera: Costa BadíaLa reiterada representación estante de la escultura clásica o las ilustraciones de los libros de anatomía que reproducen unos pies perfectos refuerzan la idea de que normativamente son los pies los que sostienen el cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando materializamos en una escultura unos pies que no caminan ni sostienen o unas piernas que cojean?

En este taller, coordinado por los formadores Raúl Barredo y Miguel Montoya, se reproducen mediante moldes de alginato los pies de l+s participantes. A continuación, se abre un espacio para conversar sobre los temas que atraviesan esa experiencia.

―Esta actividad cuenta con intérprete en Lengua de Signos Española (ILSE) y subtitulado

Celebrada el 02, 03 dic 2022

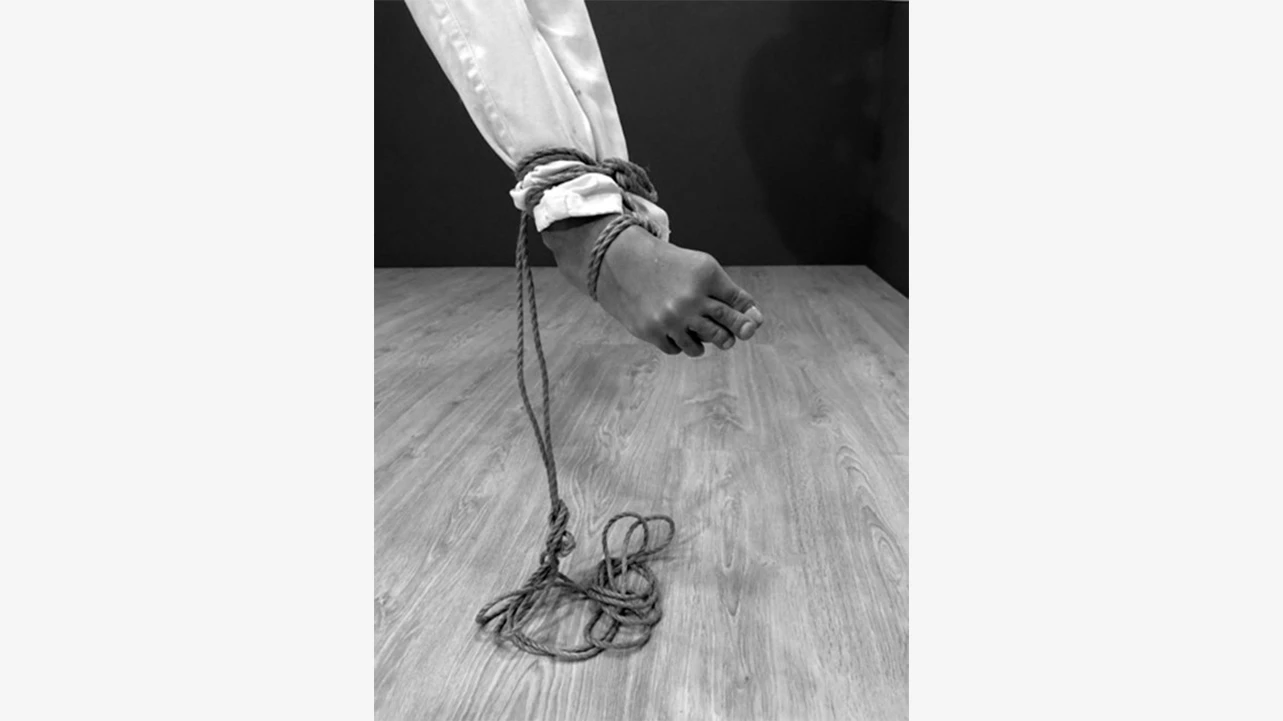

Tengo un certificado oficial que afirma que soy “dependiente en grado III”. Para llegar a esa conclusión, un equipo multidisciplinar me hizo preguntas del estilo “¿puede beber por usted mismo?”. Contesté que no, porque para beber mi asistente personal coloca el vaso en mis labios y lo inclina. Pero, en rigor, ¿puede alguien contestar afirmativamente? Detrás de ese vaso de agua hay miles de personas sosteniéndolo, se beba con las propias manos o con las del asistente personal, la diferencia entre 10.000 manos y 10.001 no debería ser significativa […]. Todas dependemos de todas, todas aportamos a todas, nadie vive “por sí misma”, la interdependencia es lo único real, es imposible ser sin las demás.

Antonio Centeno, “La asistencia sexual, recuperar nuestros cuerpos para recuperar nuestras vidas” en elDiario.es, Madrid, 17 de febrero de 2020

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad ―instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)― el Área de Educación del Museo, en colaboración con la comisaria Júlia Ayerbe, organiza la cuarta edición de las jornadas de arte, mediación y anticapacitismo que comenzaron en 2019 con Cuerpos diversos, cuerpos no normativos y se consolidaron en 2020 y 2021 con La anatomía no es destino y Poéticas de la imposibilidad, respectivamente.

La presente edición dedica su programación a uno de los problemas fundamentales de las personas con diversidad funcional: el soporte. El mundo que habitamos está construido por un sistema social que satisface, prioritariamente, las necesidades cotidianas de los cuerpos estándares. Eso genera una polarización entre quienes disfrutan y navegan más libremente por esas estructuras, y quienes, por el contrario, son excluid+s por sus corporalidades diversas. Estos últimos han de procurar su propio acceso y reivindicar cotidianamente sus derechos a vivir dignamente por medio de la creación de alianzas con otros cuerpos, objetos y afectividades.

El título de la jornada Soy soporte, indaga en las posibilidades semánticas de la palabra soporte; un concepto que en el campo artístico evoca el lugar neutral e invisible donde históricamente se han sostenido y desarrollado las obras: los bastidores, los lienzos y los muros. De la misma manera que el soporte sostiene una obra de arte, las personas en interdependencia son sujetadas por las demás, por estructuras y movimientos que nos llevan a las éticas del cuidado y a las posibilidades de vida por medio de la creación de alianzas.

Soy soporte, compuesta por dos encuentros y un taller seguido por un debate, invita a activistas, artistas, investigador+s, formador+s y al público en general a contribuir en esta discusión abordando el soporte y la diversidad funcional desde la crítica, la belleza y el placer.

Visita accesible

Para solicitar apoyo específico de recogida en algún punto cercano del Museo (parada de bus, taxi o metro) puede contactar mediante email a accesibilidad@museoreinasofia.es

Organiza

Museo Reina Sofía

En el marco de

accesibilidad@museoreinasofia.es

Participantes

Júlia Ayerbe es activista, editora, investigadora y comisaria. Su trabajo está enfocado en temas relacionados con feminismos, prácticas editoriales y diversidad funcional. Actualmente prepara una tesis doctoral sobre arte contemporáneo y diversidad funcional en el departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con una beca INPhINIT Retaining de la Fundación “La Caixa”.

Costa Badía es coordinadora de Accesibilidad en el Área de Educación del Museo Reina Sofía.

Raúl Barredo tiene estudios en Técnicas Escultóricas en Madera en la Escuela de Arte La Palma. Colabora desde 2021 con el Estudio Miguel Montoya.

equipoDIVERSO es un proyecto de larga duración del Área de Educación del Museo Reina Sofía abierto a personas interesadas en la intersección entre arte y diversidad funcional.

Yuji Kawasima es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Desarrolla su trabajo en el ámbito de la investigación, la docencia y el comisariado. Ha impartido conferencias en instituciones como la New York University, City University of New York, St. Andrews University, Museo Reina Sofía, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), Museo Centro de Arte Dos de Mayo, entre otras. Actualmente prepara un libro sobre el artista brasileño José Leonilson y edita la publicación Quema de archivo, proyecto editorial y curatorial para la Facultad de Bellas Artes de la UCM centrado en las producciones artísticas y activistas gestadas a raíz de la crisis del sida en América Latina.

Carolina López es diplomada en Empresariales. Es socia y colaboradora de la Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas (ASPAYM Madrid) desde 2005 y miembro de la Junta Directiva de la Asociación para la solidaridad comunitaria de personas con diversidad funcional y la inclusión social (SOLCOM) desde 2015. Es usuaria de la Oficina de Vida Independiente de Madrid y de Asistencia Personal desde 2008.

Miguel Montoya Redondo es artesano, diseñador y productor de piezas y obras de arte especializado en moldes, reproducciones y marionetas. Desde 2006 dirige The Root Puppets y Estudio Miguel Montoya, donde compagina la creación de títeres y marionetas para cine, teatro y televisión con los procesos de creación para diversos artistas como Lluís Alexandre Casanovas, Carlos Aires, Almudena Lobera, Ramón Mateos, Manuel Franquelo, Eugenio Merino, Juan Francisco Casas, etc.

Oyirum es graduada en Ciencias Biomédicas. Se dedica al activismo feminista y anticapacitista, además de a la exploración corporal desde los movimientos body positive y body neutrality. Es creadora de contenido en redes sociales desde el lema "orgullo tullido", con el que reivindica la autodeterminación de la discapacidad y el derribo de los tabúes asociados a esta.

Elena Prous forma parte del Movimiento de Vida Independiente desde 2010 y de otros grupos de trabajo sobre diversidad funcional. Imparte formación y asesoramiento sobre la realidad de las personas leídas como discapacitadas y trabaja en torno a la diversidad funcional desde diferentes metodologías, poniendo el cuerpo con la performance y desde la escritura. Actualmente escribe en el blog Laincontenida.

Tolkyn Sakbayeva, nacida con parálisis cerebral, es la única persona con estas características en entrar en la universidad en su país de origen, Kazajistán, donde se licenció cum laude en Bellas Artes por la Universidad de Almaty antes de trasladarse a Madrid. Su action painting desborda la figuración, entrando en terrenos de una abstracción que combina con la pureza de la pintura. Actualmente, indaga en temas como el feminismo y la libertad de expresión en Kazajistán.

Más actividades

RECREO #1. Maruja Mallo. Máscara y compás

Miércoles, 18 de febrero, 2026 - 17:30

RECREO #1. Maruja Mallo: Máscara y compás propone un acercamiento a la figura y la obra de Maruja Mallo como recurso para la práctica educativa en el aula. Dirigida a docentes de Educación Primaria y Secundaria de cualquier contexto territorial, esta formación se celebra en modalidad online con el objetivo de diseminar el trabajo de la artista gallega más allá de los muros de la exposición retrospectiva que acoge el Museo Reina Sofía.

La sesión se estructura en torno a dos líneas: por un lado, la naturaleza y su diálogo con la geometría en las composiciones de la artista; por otro, la mirada sobre lo popular, prestando especial atención a las verbenas y al mundo rural. A partir de estos ejes se exploran los vínculos entre la obra de Maruja Mallo y los contenidos de diferentes materias, así como su potencial para activar formas de aprendizaje transversales y creativas. Cada bloque incluye propuestas y dinámicas prácticas pensadas como punto de partida para el diseño de actividades educativas.

Este taller forma parte del ciclo de formación online para profesorado RECREO. Organizado por el Área de Educación del Museo Reina Sofía en diálogo con el colectivo Cápsula Cultura, RECREO combina la reflexión con propuestas prácticas adaptables a distintos niveles y contextos de enseñanza, además de fomentar el intercambio de experiencias entre docentes.

Algorave. Compartiendo código vivo

Jueves 12 de febrero, 2026 - 19:30 h

La actividad Algorave. Compartiendo código vivo celebra, en diálogo con la exposición Oliver Laxe. HU/هُوَ. Bailad como si nadie os viera, la cultura del código abierto y la música electrónica. Se trata de una muestra-concierto en la que el alumnado de Sonología y Composición del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM) pone cuerpo y sonido a los aprendizajes activados durante las VI Jornadas de Creación Sonora del RCSMM celebradas del 10 al 12 de febrero de 2026.

Al inicio de esta Algorave se introduce a las personas asistentes en algunos datos básicos de la cultura del live coding y en nociones elementales que les permitan seguir, a través de proyecciones, el proceso compositivo en tiempo real. A continuación, la música corre a cargo del alumnado del RCSMM, acompañado y respaldado por participantes de Toplap Madrid, colectivo de referencia en la práctica comunitaria y horizontal del live coding.

Este encuentro nace del compromiso didáctico del equipo de Educación del Museo Reina Sofía con el alumnado y el profesorado del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM), colaboración iniciada en 2023 con el proyecto Una grieta: Escúchame a través de los oídos de un extraño.

El monstruo del trabajo

12 FEB 2026

Este ciclo está organizado por equipoMotor, un grupo de adolescentes, jóvenes y personas mayores que han participado en proyectos comunitarios educativos del Museo Reina Sofía. El programa consiste en cuatro bloques temáticos alrededor de lo monstruoso.

Esta segunda entrega propone abordar el cine como un lugar desde el que se visibilizan el trabajo cultural y los procesos de producción que dialogan con la creación artística. A partir de esta premisa, la sesión se centra en explorar cómo se producen, ensamblan y distribuyen los contenidos audiovisuales, desde las manos que manipulan las imágenes hasta los cuerpos que participan en su circulación. Se pretende reflexionar así sobre el esfuerzo invisible, la precariedad y las formas de colaboración que sostienen la vida cultural, que transforman la experiencia cinematográfica en un acto de reconocimiento y cuidado del trabajo común.

A partir de la idea de «el monstruo del trabajo», EquipoMotor abre un diálogo sobre cómo el museo podría volverse «un poco más Frankenstein» desde el abordaje de las condiciones materiales que reproducen, entre otras, situaciones como las que refleja Get into The Zone, la pieza elegida por el grupo intergeneracional. Es una sesión para seguir habitando la fricción, plantear preguntas incómodas y afinar el lenguaje con el que imaginar futuros en los que el malestar laboral no se silencie, sino que se organice.

Get into The Zone es un vídeoensayo de Juan David Galindo que explora estados de concentración intensiva asociados al trabajo y al ocio en entornos digitales. La pieza, cuyo título parte de la expresión usada en programación para describir un estado de hiperfoco productivo, pone en relación este estado con diagnósticos y malestares contemporáneos como TDAH, síndrome de desgaste profesional, ansiedad, depresión e hiperestimulación.

El recorrido propuesto por Galindo combina elementos narrativos y conceptuales. Conecta el uso de estimulantes —desde fármacos derivados de anfetaminas hasta café, té, mate o bebidas con taurina— con la historia económica y cultural de estas sustancias. Y también vincula estas prácticas con dinámicas de trabajo frente a pantallas, videojuegos, música electrónica y formas de ocio atravesadas por estimulación continua. La experiencia personal del autor funciona aquí como hilo conductor para situar estos procesos en un marco social e histórico más amplio.

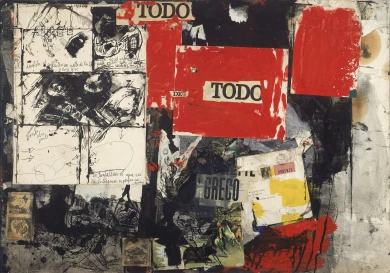

Alberto Greco. Viva el arte vivo

Martes 10 de febrero, 2026 - 19:00 h

Con motivo de la inauguración de la exposición Alberto Greco. Viva el arte vivo, Fernando Davis, comisario de la muestra, y Amanda de la Garza, subdirectora artística del Museo Reina Sofía, conversan en el Auditorio 400 del Edificio Nouvel sobre la vida y la obra del artista argentino, figura fundamental de la vanguardia experimental.

La exposición y la charla toman el título de la proclama «Viva el arte vivo», con la que Alberto Greco (Buenos Aires, 1931- Barcelona, 1965) inundó las calles y los muros de Roma. Para Greco, el arte vivo fue el arte del futuro. Un arte basado en un conjunto de gestos irreverentes e intempestivos, de aventuras abiertas a lo imprevisto que se fundían con la propia vida, que inicia en 1962 y para el que más tarde acuña el término «vivo-dito». En su Manifiesto dito dell´arte vivo, con el que empapeló las paredes de Génova, animaba a entrar en contacto «con los elementos vivos de nuestra realidad: movimiento, tiempo, gente, conversaciones, olores, rumores, lugares, situaciones». También en Madrid irrumpe en la cotidianidad de la calle cuando convoca un «momento vivo-dito» que culmina con la quema de un lienzo pintado de manera colectiva en el barrio de Lavapiés.

Además de fundador del arte vivo, Alberto Greco fue pintor informalista, flâneur queer o poeta y actor ocasional. Esta intensa singladura vital y artística está íntimamente conectada además con su deriva migrante, que comenzó en 1950 en Buenos Aires, pasando por Atacama y Humahuaca, París, Río de Janeiro, São Paulo, Génova, Roma, Madrid, Piedralaves, Nueva York o Ibiza, para terminar abruptamente en Barcelona, donde se quitará la vida poco después de escribir su última gran obra, la novela Besos brujos (1965).

Estas charlas inaugurales, que forman parte de una de las líneas de trabajo principales del Área de Programas Públicos, tienen como objetivo profundizar en los contenidos de las exposiciones organizadas por el Museo desde la perspectiva de artistas, comisariados y especialistas.

![Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme, At Those Terrifying Frontiers Where the Existence and Disappearance of People Fade Into Each Other [En esas fronteras aterradoras donde la existencia y la desaparición de personas se disuelven entre sí], 2019](https://recursos.museoreinasofia.es/styles/small_landscape/public/Colecci%C3%B3n/abbasabourahme.png.webp)

Gaza y el esteticidio

Martes 10 de febrero, 2026 – 16:00 h

«Este seminario examina la destrucción sistemática de la sensibilidad colectiva palestina —lo que podríamos denominar "esteticidio"— que ha acompañado al genocidio y ecocidio perpetrados por Israel en Gaza, y considera las condiciones de la práctica artística en su estela. A lo largo de más de dos años, la demolición de universidades, archivos, museos y bibliotecas no solo ha borrado infraestructuras culturales e intelectuales, sino que también ha atacado la propia posibilidad de la representación. La destrucción de un pueblo ha ido acompañada de la destrucción de su imagen, su historia y su capacidad de ser conocido: el periodismo, la investigación académica y la memoria cultural han sido deliberadamente socavados, con instituciones mediáticas, universidades y museos a menudo cómplices de esta represión. Gaza funciona, en consecuencia, como un espacio de ensayo de un posible futuro global —de fascismo, autoritarismo posliberal, fronteras militarizadas y guerra habilitada por la IA—, un laboratorio de un orden mundial emergente. ¿Qué ocurre entonces con el análisis crítico y la resistencia en estas condiciones? ¿Y qué sucede con la estética y la política?».

—T.J. DemosEste seminario tiene lugar gracias a la invitación del historiador del arte a España por parte de la Fundación Miró. En el contexto del museo, dialoga con una línea de trabajo más amplia en torno a la emergencia climática y las perspectivas decoloniales presentes en el proyecto Museum of the Commons (2023-2026), de la red L’Internationale, de la que el Museo Reina Sofía forma parte; así como con algunas de las preguntas que movilizan el grupo de estudio Estéticas de la paz y tácticas de deserción. Por último, también se inserta en una estrategia más amplia de apoyo y compromiso con la creación artística y discursiva de artistas de origen palestino, que tiene su mejor reflejo en la red TEJA.